コラム

2025.04.14

【知らないと損する】「ひとり親家庭のしおり」活用ガイド!効率的な読み方とAI活用術も紹介。自治体の制度を最大限活用しよう

こんにちは。ひとり親の方限定のトークアプリ「ペアチル」のライターチームです。

毎日いそがしい中、子育てと仕事の両立にふんとうしているひとり親のみなさん、おつかれさまです。

「自治体からいろいろな支援が受けられるらしいけど、何があるのかよくわからない…」 「書類を出したいけど、窓口に行く時間がない…」 「制度はあるみたいだけど、調べるゆとりがなくて…」

こんな悩みを持っていませんか?実は、あなたの自治体が発行している「ひとり親家庭のしおり」には、あなたの生活を大きく助ける支援制度がぎっしりつまっています。この記事では、いそがしいひとり親のために、このしおりを効率よく活用する方法をご紹介します。

読むことで、このような情報が得られます

- 「ひとり親家庭のしおり」の重要性と載っている支援制度の概要

- しおりを効率的に読むための具体的な方法

- AI技術を味方につけたしおりの読み解き方

- しおりに載っていない重要情報や申請のコツ

それでは、ひとり親の強い味方「ひとり親家庭のしおり」について、一緒に見ていきましょう!

目次

- 今すぐチェックして年間数十万円お得に!「ひとり親家庭のしおり」の基本と重要性

- 「ひとり親家庭のしおり」に掲載されている主な支援制度カテゴリをチェック!

- いそがしいひとり親でも10分で理解できる!しおりを効率的に読むための時短テクニック

- 数分でしおりの全内容を理解!AI技術で「ひとり親家庭のしおり」を読み解く最新テクニック

- 自分の自治体の「ひとり親家庭のしおり」を手に入れる方法

- しおりには載っていない!知っておくべき申請のコツと裏ワザ

- 知っておきたい!申請時のよくある疑問と対処法

- 同じひとり親仲間との情報共有がカギ!ペアチルで情報交換しよう

- まとめ 自治体の支援制度を最大限活用して、ひとり親家庭の生活を安定させよう

今すぐチェックして年間数十万円お得に!「ひとり親家庭のしおり」の基本と重要性

自治体が無料で配布する「ひとり親家庭のしおり」で支援制度がまるわかり

「ひとり親家庭のしおり」は、あなたが住んでいる市区町村が作っている、ひとり親家庭むけの支援制度をまとめた冊子です。毎月もらえる手当や医療費の助成、住まいの支援、仕事の支援など、ひとり親家庭が使える様々な制度の内容、申し込み方法、問い合わせ先などが載っています。

多くの自治体では、このしおりをPDF形式でインターネット上に公開しているほか、市役所や区役所の窓口でも紙の冊子として配っています。児童扶養手当の認定を受けた時に、窓口でもらえることもあります。

たとえば、「東京都ひとり親家庭サポートガイド」によると、東京都内の各区市町村では「ひとり親家庭のしおり」などの名前で情報冊子を作成しています[1]。もし手元にない場合は、住んでいる自治体名と「ひとり親家庭 しおり」というキーワードでインターネット検索してみてください。

同じ名前でも中身が違う!自治体ごとに異なるしおりの特徴を知ろう

「ひとり親家庭のしおり」は基本的な構成や載っている内容は似ていますが、実は自治体によって内容に違いがあります。厚生労働省が発表している「ひとり親家庭の支援について」でも、自治体によって独自の支援策があることが示されています[2]。

どの自治体でも共通する内容

- 児童扶養手当、児童育成手当などの基本的な手当の説明

- ひとり親家庭医療費助成制度の案内

- 公営住宅の優先入居に関する情報

- 就労支援や資格取得支援に関する制度

- 相談窓口の案内

自治体によって異なる部分

- 独自の支援制度(自治体だけの手当や割引制度など)

- 支援金額や所得制限の基準

- 申し込み窓口や連絡先

- 申し込み時期や支給日

特に都市部と地方では支援内容や金額に差があることもあります。同じ「ひとり親家庭医療費助成」でも、自治体によって「マル親」「マル遺」など呼び方が異なることもあります。

引っ越しをした場合は、前の自治体では受けられていた支援が、新しい自治体では条件が変わっていることもあるので、まず新しい自治体のしおりを確認することが大切です。

活用すれば年間数十万円の差も!しおりを読むべき3つの理由

「ひとり親家庭のしおり」を読んで制度を活用するメリットは計り知れません。厚生労働省の「令和2年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、児童扶養手当を受給している世帯は全体の80.1%ですが、就業・自立支援センター事業や高等職業訓練促進給付金事業などの支援制度は利用率が低く、制度を知らないために受けられる支援を受けていない家庭も多いことがわかっています[3]。

しおりを読むことで得られる主なメリット

- 経済的な支援が受けられる

児童扶養手当や児童育成手当など、毎月の収入を補う手当があります。厚生労働省の調査では、母子世帯の平均年間収入は約300万円ですが、各種手当や支援制度を活用することで、年間数十万円の経済的支援が得られる可能性があります[3]。また、医療費の助成により、子どもの急な病気でも経済的な不安を減らせます。 - 生活の質が向上する

住まいの支援や公共交通機関の割引など、日常生活をサポートする制度を活用することで、生活の質が向上します。例えば、JR通勤定期券の割引(3割引)や水道料金の減免など、毎月の支出を減らせる制度があります。 - キャリアアップのチャンスが広がる

高等職業訓練促進給付金など、資格取得を支援する制度を利用することで、より安定した収入を得られる仕事につくチャンスが広がります。この制度を利用して看護師や保育士などの資格を取得すれば、年収アップにつながります。 - 子どもの教育環境が整う

就学援助や学習支援など、子どもの教育に関する支援制度を活用することで、経済的な理由で教育の機会が失われるリスクを減らせます。子どもの将来のためにも、これらの制度は積極的に活用したいものです。

しおりをしっかり読み込み、必要な制度を最大限活用することで、ひとり親としての生活の安定に大きく貢献します。「いそがしくて読む時間がない」という方こそ、この記事で紹介する効率的な読み方を参考に、ぜひ一度目を通してみてください。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

「ひとり親家庭のしおり」に掲載されている主な支援制度カテゴリをチェック!

ここでは、ほとんどの自治体の「ひとり親家庭のしおり」に掲載されている主な支援制度をカテゴリ別に紹介します。自分の状況に合った支援を探す際の参考にしてください。

【お金の支援】児童扶養手当・児童育成手当・児童手当の違いと併給のポイント

児童扶養手当

- 概要: ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした手当

- 対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等

- 金額: 子ども1人の場合、月額約43,000円~10,000円(所得に応じて変動)

- 申請場所: 市区町村の児童扶養手当窓口

- 特徴: 所得制限があり、所得が増えると段階的に減額または支給停止になります

児童育成手当

- 概要: 東京都や一部の自治体で実施されている制度で、ひとり親家庭等の児童の健全な育成を図ることを目的とした手当

- 対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭等

- 金額: 児童1人につき月額約13,500円(自治体により異なる)

- 特徴: 児童扶養手当と併給可能なケースが多いです

児童手当

- 概要: ひとり親家庭に限らず、中学校修了前の児童を養育している方に支給される手当

- 対象: 0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

- 金額: 3歳未満は月額15,000円、3歳以上小学校修了前は10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円

- 特徴: 所得制限があります(基準額以上の場合は特例給付として月額5,000円)

併給のポイント: 多くの自治体では、児童扶養手当と児童育成手当、児童手当は併給可能です。つまり、条件を満たせば3つの手当を同時に受け取ることができます。これらの手当を合わせると、子ども1人の場合でも月に数万円の支援となり、家計の大きな助けになります。

申請はそれぞれ別の窓口で行う必要がある場合もありますので、しおりで確認してすべての手当を漏れなく申請しましょう。また、児童扶養手当は申請した月の翌月分から支給開始されるため、資格を得たらすぐに申請することが重要です。

【医療費の支援】ひとり親家庭医療費助成制度(マル親)などの医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

- 概要: ひとり親家庭等の方が医療機関で診療を受けた際の自己負担分を助成する制度

- 対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の親と子ども

- 助成内容: 保険診療の自己負担分の全部または一部(自治体により異なる)

- 特徴: 所得制限があり、医療証(マル親医療証など)が交付されます

乳幼児医療費助成制度(マル乳)

- 概要: 乳幼児の医療費の自己負担分を助成する制度

- 対象: 0歳から小学校就学前までの子ども

- 助成内容: 保険診療の自己負担額を全額または一部助成

- 特徴: 多くの自治体では所得制限なしで実施されています

義務教育就学児医療費助成制度(マル子)

- 概要: 小・中学生の医療費の自己負担分を助成する制度

- 対象: 小学生から中学生までの子ども

- 助成内容: 保険診療の自己負担額を全額または一部助成(自治体により異なる)

- 特徴: 一部自己負担がある場合もあります

医療費助成は、子どもの急な病気やケガのときに大きな安心を与えてくれます。特に「マル親」は、親自身の医療費も助成対象となることが多いため、ひとり親家庭にとって非常に重要な制度です。これらの医療証は、資格を得たらすぐに申請することをおすすめします。

また、医療費助成制度は自治体によって名称や内容が異なることがあります。例えば、東京都では「マル親」と呼ばれていますが、他の自治体では異なる名称が使われていることもあります。お住まいの自治体のしおりで確認しましょう。

【住まいの支援】公営住宅の優先入居とひとり親向け住宅支援制度

公営住宅(市営・都営住宅など)の優先入居

- 概要: ひとり親家庭に対して、公営住宅の入居者募集の際に優遇措置がある制度

- 特徴: 一般の申込者より当選確率が高く設定されています(抽選倍率が優遇される)

- 申込方法: 自治体により募集時期や方法が異なるため、しおりで確認が必要

家賃助成制度

- 概要: 民間賃貸住宅に住むひとり親家庭に対して家賃の一部を助成する制度

- 特徴: 自治体によって実施の有無や助成額が異なります

- 条件: 所得制限や住宅の広さなどの条件がある場合があります

転居費用の貸付・助成

- 概要: 引っ越し費用や敷金・礼金などの初期費用を貸し付けたり助成したりする制度

- 特徴: 母子・父子福祉資金貸付金の「住宅資金」「転宅資金」などで対応している場合が多い

民間賃貸住宅への入居支援

- 概要: 保証人がいない場合の保証料助成や、協力不動産店の紹介などの支援

- 特徴: 住宅セーフティネット制度と連携している場合もあります

住居は生活の基盤となる重要なものです。特に公営住宅は家賃が比較的安く設定されているため、家計の負担を大きく減らすことができます。募集は年に数回と限られていることが多いので、しおりで募集時期を確認し、見逃さないようにカレンダーに記入しておくことをおすすめします。

また、民間賃貸住宅に住む場合でも、自治体によっては家賃助成や入居支援があります。引っ越しを考えている場合は、事前に自治体の窓口に相談すると良いでしょう。

【就労の支援】自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金制度

自立支援教育訓練給付金

- 概要: ひとり親家庭の親が就労に役立つ資格や技能を取得するための講座を受講した場合に、その費用の一部を助成する制度

- 対象講座: 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座など

- 支給額: 受講料の60%(上限額あり)

- 特徴: 事前に講座の指定を受ける必要があります

高等職業訓練促進給付金

- 概要: ひとり親家庭の親が看護師や介護福祉士などの資格取得のために養成機関で修業する場合に、生活費の負担軽減のための給付金を支給する制度

- 対象資格: 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など

- 支給額: 市町村民税非課税世帯は月額10万円程度、課税世帯は月額7万円程度(最後の12か月は増額あり)

- 特徴: 支給期間は最長で4年程度(資格により異なる)

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

- 概要: ひとり親家庭の親または子が高卒認定試験の合格を目指す場合に、受講費用の一部を支給する制度

- 支給額: 受講費用の最大60%(修了時)+受講費用の20%(合格時)

自立支援プログラム

- 概要: ひとり親家庭の親の自立、就労を個別に支援するプログラム

- 特徴: 専門の支援員が個別に支援計画を作成し、ハローワークなどと連携して就労を支援

これらの就労支援制度は、より安定した収入を得るための資格取得を支援することで、ひとり親家庭の経済的自立を促進することを目的としています。特に高等職業訓練促進給付金は、看護師などの専門職を目指す方にとって大きな支援となります。

資格取得を考えている場合は、まず自治体の窓口に相談し、どの制度が自分の目標に合っているかを確認することをおすすめします。事前に申請が必要な制度も多いので、講座や学校に申し込む前に必ず窓口で相談しましょう。

【生活の支援】ホームヘルプサービスや水道料金免除など日常生活の支援

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

- 概要: 育児や家事などで一時的に支援が必要な場合に、ホームヘルパーを派遣してもらえる制度

- 対象: 日常生活を営むのに支障が生じているひとり親家庭

- 費用: 世帯の所得に応じて自己負担があります

- 特徴: 利用条件や時間数は自治体によって異なります

水道料金・下水道料金の減免

- 概要: 児童扶養手当受給者などを対象に、水道料金と下水道料金の一部または全部を免除する制度

- 申請方法: 児童扶養手当認定後に申請書を水道局に提出

- 特徴: 自治体によって実施の有無や減免額が異なります

JR通勤定期券の割引

- 概要: 児童扶養手当受給者またはその扶養義務者が、JRの通勤定期券を3割引で購入できる制度

- 申請方法: 自治体の窓口で「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の発行を受ける

- 特徴: 全部支給停止の方は対象外の場合があります

都営交通無料乗車券(東京都の場合)

- 概要: 児童扶養手当受給者などを対象に、都バス・都電・都営地下鉄・日暮里・舎人ライナーの無料乗車券を交付する制度

- 特徴: 東京都特有の制度です。他の自治体では類似の制度があるか確認が必要です

ショートステイ・トワイライトステイ

- 概要: 親の病気や仕事などの理由で一時的に子どもを預けられる制度

- 特徴: ショートステイは宿泊を伴う利用、トワイライトステイは夜間の利用

子どもの学習支援

- 概要: ひとり親家庭の子どもを対象とした学習教室や家庭教師派遣などの支援

- 特徴: 無料または低額で利用できることが多いです

これらの日常生活の支援制度は、ひとり親家庭の生活の質を向上させるのに役立ちます。特に水道料金の減免やJR定期券の割引などは、申請するだけで継続的に家計の負担が減らせる制度なので、ぜひ活用しましょう。

また、ホームヘルプサービスやショートステイなどは、急な残業や体調不良のときに大きな助けになります。事前に登録しておくと、いざというときにスムーズに利用できるので、普段は利用しない場合でも登録だけはしておくことをおすすめします。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

いそがしいひとり親でも10分で理解できる!しおりを効率的に読むための時短テクニック

「ひとり親家庭のしおり」は情報量が多く、毎日いそがしく過ごすひとり親にとっては一から読み込むのは大変です。総務省の「社会生活基本調査」によると、ひとり親の1日の自由時間は平均約3時間と、一般家庭より1時間以上少ないことがわかっています[11]。そんな限られた時間でも、効率よくしおりを読み解くコツをご紹介します。

まずは目次から!しおり活用の第一歩は優先順位をつけること

しおりを手に取ったら、まずは目次に目を通しましょう。目次を見れば、どのような情報がどのページに載っているのかが一目でわかります。全部読むことが難しい場合は、特に重要なページから順番に読んでいきましょう。

優先してチェックすべき項目

- 手当・医療費助成(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成など) 経済的支援の基本となる部分です。厚生労働省の調査によると、これらの制度を知らないために申請していないひとり親も少なくありません[3]。まずはここをチェックして、受給資格があるか確認しましょう。例えば、児童扶養手当は月に最大4万円以上受け取れる可能性がある重要な制度です。

- 就労支援・資格取得支援 キャリアアップにつながる支援制度です。将来の経済的自立のためにチェックしておきましょう。高等職業訓練促進給付金などは、資格取得期間中の生活を支える重要な制度です。

- 緊急時の支援(ショートステイなど) 急な残業や体調不良のときに役立つ制度です。いざというときのために知っておくべき情報です。事前に登録が必要な場合もあるので、必要になる前に確認しておくと安心です。

- 住まいの支援 家賃が家計に占める割合は大きいため、住まいの支援は経済的に大きな効果があります。国土交通省の調査によると、ひとり親家庭の住居費負担率は一般世帯より高い傾向にあります[12]。

- 相談窓口 どこに相談すれば良いかわかるよう、窓口情報はメモしておきましょう。困ったときにすぐに相談できる窓口を知っておくことは、精神的な安心感にもつながります。

優先順位をつけることで、限られた時間でも重要な情報を効率よく把握できます。全てを一度に理解しようとせず、少しずつ読み進めていくことが大切です。

自分の状況に合わせた効率的な読み方を選ぼう

「ひとり親家庭のしおり」は、あなたの状況に合わせて読む順番を変えると効率的です。あなたが今一番気になることから優先的に読み進めましょう。

離婚直後・ひとり親になったばかりの方

- まず「相談窓口」のページを確認し、総合的な相談ができる窓口を把握しましょう。離婚直後は様々な手続きが必要で、専門家のアドバイスが役立ちます。

- 次に「手当・医療費助成」のページで、申請すべき手当を確認しましょう。特に児童扶養手当は申請した翌月分から支給開始されるため、早めの申請が大切です。

- 「住まいの支援」のページも早めに確認し、住居の安定を図りましょう。公営住宅の優先入居制度や家賃助成など、住居費を減らせる制度を活用できるかチェックします。

仕事をしている方

- 「保育・教育」関連のページで、子どもの預け先や学童保育などの情報を確認しましょう。保育所の優先入所や延長保育の制度などが活用できるかもしれません。

- 「就労支援」のページで、より良い条件での就労につながる支援を確認しましょう。自立支援プログラムなどを利用して、キャリアアップの可能性を探りましょう。

- 「日常生活の支援」で、仕事と子育ての両立をサポートする制度を確認しましょう。ホームヘルプサービスやショートステイなどが緊急時に役立ちます。

資格取得を考えている方

- 「就労支援」のページで、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金の情報を確認しましょう。これらの制度を活用すれば、経済的な負担を減らしながら資格取得を目指せます。

- 「貸付制度」のページで、学費などの貸付制度を確認しましょう。母子・父子福祉資金貸付金の修学資金などが利用できる可能性があります。

- 「保育・教育」のページで、勉強中の子どもの預け先について確認しましょう。資格取得中でも安心して子どもを預けられる環境を整えることが大切です。

このように、自分の状況や悩みに合わせてチェックする順番を変えると、必要な情報を効率よく見つけることができます。

申請忘れを防ぐ!カレンダー活用でしっかり管理する方法

支援制度の多くは、申請しないと受けられません。また、申請には期限があるものも多いです。いそがしい日々の中で申請時期を忘れないようにするために、カレンダーを活用しましょう。

カレンダー活用のポイント

- しおりを読みながら、申請が必要な制度をリストアップする 制度名、申請時期、申請窓口をメモします。特に「毎年8月の現況届」など、定期的な手続きは必ずメモしておきましょう。

- スマートフォンのカレンダーアプリに登録する 申請期限の1週間前にアラートが鳴るよう設定しておくと安心です。例えば「児童扶養手当申請 1週間前」というタイトルで通知を設定しておきます。

- 定期的な申請は、毎年繰り返し通知されるよう設定する 例えば、児童扶養手当の現況届は毎年8月に提出が必要なので、7月末にアラートを設定し、「毎年繰り返し」にチェックを入れておきます。

- 一度にすべての申請をするのではなく、計画的に分散させる 例えば、4月に児童手当、5月に医療費助成、6月に住まいの支援などと分けて申請すれば、1日で多くの手続きをする必要がなくなります。

- 申請書類の準備に必要な時間も考慮してスケジュールを組む 例えば、戸籍謄本など取得に時間がかかる書類が必要な場合は、申請期限の2週間前にアラートを設定して準備を始めましょう。

特に重要なのは、児童扶養手当の「現況届」です。厚生労働省の資料によると、毎年8月に提出が必要で、提出を忘れると手当が支給停止になる可能性があります[13]。必ずカレンダーに記録しておきましょう。

しおりを最大限活用するためのメモの取り方と情報整理術

しおりを読む際には、以下の4つのポイントを必ずメモしておくことをおすすめします。メモを取ることで情報が整理され、必要なときにすぐ確認できるようになります。

- 申請窓口と連絡先 どこに行けば申請できるのか、問い合わせ先の電話番号はいくつかをメモします。例えば「児童扶養手当→子ども家庭支援課(電話番号:XXX-XXXX)」のように書いておくと、疑問点があるときにすぐに連絡できます。

- 申請に必要な書類 事前に準備しておくべき書類をメモします。例えば「住民票、所得証明書、戸籍謄本」など。これらの書類は取得に時間がかかることもあるので、早めに準備しておくことが大切です。

- 申請時期と期限 いつから申請できるのか、期限はいつまでかをメモします。例えば「児童扶養手当は申請した翌月分から支給開始なので、早めに申請する」といった情報は、申請忘れによる損失を防ぐために重要です。

- 所得制限や条件 所得制限はいくらか、その他の条件は何かをメモします。例えば「児童扶養手当は所得に応じて支給額が変わるので、自分の所得でいくらもらえるか計算する」といった情報は、実際に受け取れる金額を知るために必要です。

これらの情報をノートやスマートフォンのメモアプリなどにまとめておくと、実際に申請する際にとても役立ちます。特に、複数の制度を申請する場合は、制度ごとに必要書類や窓口が異なることがあるので、しっかりメモしておくことが大切です。

また、一度に全部を理解しようとせず、申請する予定の制度から順番に確認していくとよいでしょう。焦らず、少しずつ進めていきましょう。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

数分でしおりの全内容を理解!AI技術で「ひとり親家庭のしおり」を読み解く最新テクニック

ひとり親家庭の皆さんはとてもいそがしいため、「ひとり親家庭のしおり」を隅々まで読む時間がないかもしれません。そんなときに強い味方になるのが、AI技術です。情報通信白書によると、AI技術を活用することで情報処理の時間が最大90%削減できるケースもあるとされています[14]。ここでは、Googleが開発しているGeminiという無料ツールを使って、しおりから必要な情報を素早く見つけ出す方法をご紹介します。

無料で使える!Geminiでしおりの内容を瞬時に理解する方法

Geminiは、Googleが提供している無料のAIツールで、PDFなどの文書をアップロードして分析したり、質問に答えてもらったりすることができます。難しい設定は必要なく、誰でも簡単に使えるのが特徴です。

Geminiの基本的な機能

- 情報の要約と分析 「ひとり親家庭のしおり」のような長い文書の内容を短くまとめてくれます。例えば、「このしおりの主な支援制度を教えて」と質問すれば、重要な情報だけをピックアップしてくれます。

- 質問への回答 「私の年収は300万円で小学生の子どもが1人います。受けられる手当は?」といった具体的な質問に対して、しおりの中から関連する情報を探し出して回答してくれます。

- 情報の整理と分類 「経済的支援」「医療費の支援」「住まいの支援」など、カテゴリ別に情報を整理してくれます。これにより、自分に必要な情報を効率よく見つけられます。

- 申請手続きの説明 「児童扶養手当の申請方法は?」「必要な書類は?」といった質問に対して、具体的な手続き方法や必要書類を教えてくれます。

Geminiを使うメリット

- 無料で使える(基本的な機能は無料)

- 日本語でも問題なく使える

- 操作が簡単で特別な知識は不要

- いつでもどこでも使える(スマートフォンからもアクセス可能)

- 複雑な文書からも必要な情報を素早く見つけられる

「ひとり親家庭のしおり」は情報量が多いですが、Geminiを使えば、自分に必要な情報だけを効率よく見つけることができます。例えば「私の状況でもらえる手当の総額はいくら?」といった質問にも答えてくれるので、支援制度の全体像を把握するのに役立ちます。

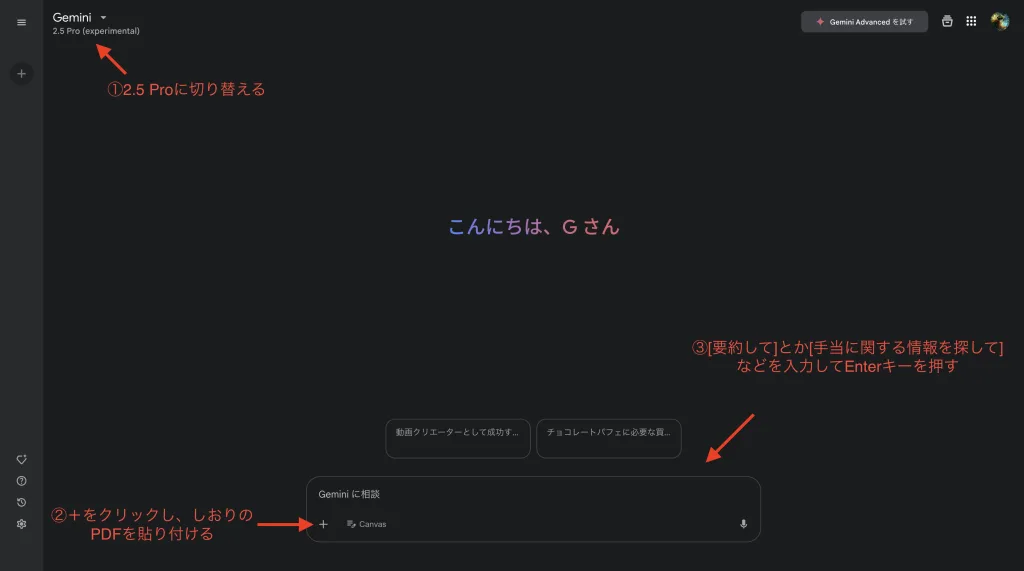

誰でもかんたん!しおりのPDFをAIに読み込ませる方法

「ひとり親家庭のしおり」のPDFをGeminiに読み込ませる手順を、小学生でもわかるように詳しく説明します。インターネットを使えれば、特別なパソコンの知識がなくても簡単に操作できます。

STEP 1:Geminiにアクセスする

- インターネットを開いて、「Gemini」と検索します。

- 検索結果から「Gemini」をクリックします。

- 「ログイン」または「続ける」ボタンをクリックします。

- 自分のGoogleアカウント(Gmailなどで使っているアカウント)でログインします。 (Googleアカウントを持っていない場合は、無料で作成できます)

GeminiのページURLは[https://gemini.google.com/]です。

STEP 2:画面左上のモデルをGemini 2.5Proに切り替える

- 画面左上にあるモデル名が表示されている箇所をクリックします。

- 「Gemini 2.5 Pro(experimental)」をクリックします。

最新モデルは変更されます。本記事は2025年4月14日時点の情報です。

STEP 3:PDFファイルをアップロードする

- 画面にある「+」ボタンを探してクリックします。

- パソコンに保存してある「ひとり親家庭のしおり」のPDFファイルを選びます。

- 「開く」または「アップロード」ボタンをクリックします。

- アップロードが終わるまで少し待ちます(大きなファイルだと少し時間がかかります)。

STEP 4:Geminiに質問する

- 画面下部にあるメッセージ入力欄に質問を入力します。 例えば「このしおりの主な支援制度を教えてください」など

- 「送信」または「実行」ボタンをクリックします。

- Geminiが回答を作成するまで少し待ちます(通常は数秒から数十秒)。

- 回答が表示されたら、スクロールして読みます。

これで、「ひとり親家庭のしおり」の内容をGeminiに分析してもらうことができました。質問を変えて何度でも聞くことができますので、いろいろな角度から情報を集めてみましょう。

もし「ファイルが大きすぎます」などのエラーメッセージが表示された場合は、PDFが大きすぎる可能性があります。その場合は、PDFを分割するか、重要なページだけを選んでアップロードしてみてください。

すぐに答えが見つかる!AIに聞くべき7つの質問例

Geminiに「ひとり親家庭のしおり」をアップロードしたら、次はどんな質問をすれば良いのでしょうか。効果的な質問例をご紹介します。以下のような質問をすることで、自分に必要な情報を効率よく見つけることができます。

これらの質問に対して、AIは「ひとり親家庭のしおり」の中から関連する情報を探し出して回答してくれます。自分の状況に合わせて質問内容を変えることで、より具体的な情報を得ることができます。

例えば、「私は看護師の資格を取りたいと考えています。利用できる支援制度はありますか?」と質問すれば、高等職業訓練促進給付金や自立支援教育訓練給付金などの情報を教えてくれます。

また、「児童扶養手当と児童育成手当は同時に受け取れますか?」といった具体的な疑問にも答えてくれるので、支援制度の組み合わせ方についても理解できます。

質問は自然な言葉で行うことができるので、専門用語や正確な制度名を知らなくても大丈夫です。例えば「子どもが病気になったときの支援は?」といった質問でも、医療費助成制度に関する情報を教えてくれます。

AIを使うときの注意点とより良い結果を得るためのコツ

AIは非常に便利なツールですが、使う際にはいくつかの注意点があります。より正確で役立つ情報を得るためのコツをご紹介します。

AIを使う際の重要な注意点

- 最新情報は必ず自治体に確認する AIはアップロードした「ひとり親家庭のしおり」の内容に基づいて回答するため、しおりが古い場合は情報も古い可能性があります。最新の制度内容や金額、申請手続きなどは、必ず自治体の窓口や公式ウェブサイトで確認しましょう。

- 個人情報の取り扱いに注意する AIツールに個人情報(氏名や住所、電話番号など)を入力するのは避けましょう。例えば「私の年収は○○○万円」というように、個人を特定できない形で質問することをおすすめします。

- AIの回答は100%正確ではないことを理解する AIは人間ではないため、誤解や間違いが生じることもあります。特に複雑な条件や特殊なケースについては、専門の窓口で確認することが大切です。

より良い結果を得るためのコツ

- 質問は具体的に、わかりやすく 「支援制度を教えて」よりも「小学生の子どもがいるひとり親が受けられる支援制度を教えて」のように、具体的な質問の方が的確な回答が得られます。

- 複数の質問に分けて聞く 一度にたくさんの質問をするよりも、1つずつ質問した方が整理された回答が得られます。例えば、まず「児童扶養手当について教えて」と聞き、次に「申請方法を教えて」と聞くといった具合です。

- 回答結果をメモやファイルに保存する AIの回答で重要だと思った情報はメモやテキストファイルにコピーして保存しておきましょう。そうすることで、後から見直したいときにすぐに確認できます。

- わからないことは遠慮なく聞き直す AIの回答がわかりにくかったり、もっと詳しく知りたい場合は、「もう少し簡単に説明してください」「具体例を教えてください」といった形で聞き直すことができます。

AIはあくまでも支援ツールです。最終的な判断や行動は、自治体の窓口での確認や専門家への相談に基づいて行うようにしましょう。AIを上手に活用することで、支援制度の全体像を把握し、自分に必要な情報を効率よく見つけることができます。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

自分の自治体の「ひとり親家庭のしおり」を手に入れる方法

「ひとり親家庭のしおり」はとても役立つ情報源ですが、まだ手元にない方もいるでしょう。ここでは、あなたの自治体のしおりを入手する方法をご紹介します。

インターネットで探そう!効果的な検索方法としおりのダウンロード手順

多くの自治体では、「ひとり親家庭のしおり」をPDF形式でウェブサイトに公開しています。総務省の「地方公共団体のオープンデータ取組状況」によると、自治体の9割以上が行政資料をオンラインで公開しており、ひとり親支援情報もその一部です[15]。

インターネットでしおりを探す手順

- 検索エンジンで探す Google、Yahoo!などの検索エンジンで「〇〇市(あなたの自治体名) ひとり親家庭 しおり」と検索します。多くの場合、自治体の公式サイトが上位に表示されます。 検索結果が少ない場合は、「〇〇市 母子家庭 支援」「〇〇市 児童扶養手当」といった別のキーワードも試してみましょう。

- 自治体の公式サイト内で探す 自治体の公式サイトにアクセスし、サイト内の検索機能を使って「ひとり親」「母子家庭」「児童扶養手当」などのキーワードで検索します。 多くの場合、「子育て・教育」「福祉・健康」などのカテゴリ内に関連情報があります。

- PDFファイルをダウンロードする しおりのPDFファイルが見つかったら、リンクをクリックしてダウンロードします。スマートフォンの場合は「PDFを開く」を選択すると、画面上で閲覧できます。 ファイルサイズが大きい場合は、Wi-Fi環境でのダウンロードをおすすめします。

- 見つからない場合は近隣自治体のものを参考にする 自分の自治体のしおりが見つからない場合は、近隣の市区町村や都道府県のしおりを参考にしてみましょう。基本的な制度は共通している部分が多いです。

自治体によっては、「ひとり親家庭のしおり」という名称ではなく、「ひとり親家庭サポートガイド」「母子家庭・父子家庭のために」など、別の名称を使っていることもあります。様々なキーワードで検索してみることをおすすめします。

横浜市の場合は以下ページにPDFが掲載されています。このようなページを探しましょう。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/hitorioya/shiori.html

窓口で直接入手しよう!相談しながら必要な情報を得る方法

インターネットでしおりが見つからない場合や、直接相談しながら情報を得たい場合は、自治体の窓口を訪ねるのも効果的です。

窓口での入手方法と相談のコツ

- 訪問する窓口を確認する ひとり親家庭の支援を担当する窓口は自治体によって異なりますが、一般的には「子ども家庭課」「子育て支援課」「福祉事務所」などの名称が使われています。 まずは自治体のウェブサイトや電話で担当窓口を確認しましょう。

- 必要なものを準備する 窓口を訪れる際は、身分証明書(免許証など)を持参すると安心です。また、子どもの情報(年齢など)を質問されることもあるので、メモしておくと便利です。

- 効果的な聞き方 「ひとり親家庭向けの支援制度についての資料をいただけますか」と伝えれば、しおりや関連資料を渡してくれるでしょう。 さらに「私の状況に合った支援制度を教えてください」と具体的に相談すると、より詳しい情報が得られます。

- メモを取る 窓口で説明を受ける際は、重要なポイントをメモしておきましょう。特に申請期限や必要書類などは忘れないよう記録しておくことが大切です。

- 遠慮せずに質問する わからないことや不明な点があれば、その場で質問することが大切です。「これはどういう意味ですか?」「私の場合はどうなりますか?」など、具体的に聞くと良いでしょう。

厚生労働省の調査によると、窓口での直接相談によって、インターネットだけでは得られない詳細な情報や個別のアドバイスを受けられることが多いとされています[16]。特に、自分の状況に合わせた制度の組み合わせ方などの相談は、窓口で直接聞くのが最も効果的です。

電話やメールでも取り寄せられる!忙しい人のための入手方法

窓口に直接行く時間がない場合でも、電話やメールでしおりを取り寄せることが可能です。仕事や子育てでいそがしいひとり親の方にとって、これは便利な方法です。自治体によって対応方法が異なるため、ご注意ください。

電話での取り寄せ方

- 自治体の担当窓口の電話番号を調べる(ウェブサイトや市役所代表番号で確認できます)

- 「ひとり親家庭のしおりを郵送でいただくことはできますか」と伝える

- 必要に応じて住所や名前を伝える

- 簡単な質問があれば、この機会に聞いておくと良いでしょう

メールでの取り寄せ方

- 自治体の担当課のメールアドレスを調べる(ウェブサイトの問い合わせ先などに記載されています)

- 件名を「ひとり親家庭のしおり送付依頼」などわかりやすくする

- 本文に「ひとり親家庭の支援制度についての資料を送付してほしい」と明記する

- 郵送希望の場合は住所と名前を記載する

- 返信用のメールアドレスや電話番号を記載する

多くの自治体では、郵送やPDFファイルのメール添付などの形で対応してくれます。「しおりを見たいがウェブで見つからない」「窓口に行く時間がない」と正直に伝えれば、対応してもらえることが多いです。

また、都道府県のひとり親支援センターなどでも、様々な支援情報を入手できることがあります。自治体の窓口がわからない場合は、こうした専門機関に連絡してみるのも一つの方法です。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

しおりには載っていない!知っておくべき申請のコツと裏ワザ

「ひとり親家庭のしおり」には基本的な制度の情報は載っていますが、実際の申請手続きを効率よく進めるためのコツや、制度を最大限に活用するためのノウハウは載っていないことが多いです。ここでは、しおりに書かれていない申請のコツや知っておくと役立つポイントをご紹介します。

申請書類の「書き方」で気をつけるべきポイント

支援制度の申請では、申請書類の書き方一つで手続きがスムーズに進むこともあれば、不備で差し戻されることもあります。厚生労働省のデータによると、申請書類の不備による手続きの遅延は全体の約15%を占めるとされています[17]。効率的に申請を進めるためのポイントをご紹介します。

申請書記入の基本ポイント

- 記入前に全体を読む 申請書に記入する前に、まず全体を読んで必要事項を把握しましょう。「※」や小さな注意書きに重要な情報が書かれていることも多いです。

- 黒または青のボールペンで記入する 消えない黒または青のボールペンで記入するのが基本です。鉛筆や消えるボールペンは使わないようにしましょう。自治体によっては黒指定の場合もあります。

- 楷書で丁寧に書く 文字は楷書で丁寧に書きましょう。判読しづらい文字は処理が遅れる原因になります。難しい漢字は、ふりがなをふっておくと親切です。

- 訂正方法を確認する 書き間違えた場合は、二重線を引いて訂正印を押すのが一般的です。ただし、自治体によっては訂正不可で書き直しになる場合もあるので、記入前に確認しましょう。

- 「同上」「〃」は使わない 「同上」や「〃」などの省略記号は使わず、すべての欄に必要事項を記入しましょう。処理上の誤りを防ぐためです。

申請書で特に注意すべき項目

- 収入・所得に関する項目:正確に記入し、証明書類と数字が一致しているか確認しましょう。

- 振込先口座情報:数字の読み間違いがないよう、特に注意して記入しましょう。

- 押印欄:印鑑が必要な場合は、認印か実印かを確認し、指定されたものを使用しましょう。

児童扶養手当などの重要な手当の申請書は、記入例をよく見て、間違いがないように記入することが大切です。不明な点があれば、窓口の担当者に直接聞くことをおすすめします。

窓口担当者に聞くべき質問リスト

窓口の担当者は、様々な制度に詳しいプロフェッショナルです。申請時に以下のような質問をすることで、より多くの支援を受けられる可能性があります。総務省の「行政相談における各種相談内容の分析」によると、適切な質問により追加の支援制度を紹介されるケースが多いことがわかっています[18]。

これらの質問をすることで、制度の組み合わせ方や申請のタイミングなど、しおりには書かれていない実践的な情報を得ることができます。特に「この申請と一緒に申請できる他の制度はありますか?」という質問は、一度の窓口訪問で複数の申請ができる可能性があり、とても効率的です。

また、担当者によって案内の詳しさに差があることもあります。もし十分な情報が得られなかった場合は、「もう少し詳しく教えていただけますか」と丁寧に尋ねるか、別の日に再度訪問してみるのも一つの方法です。

制度を最大限活用するための申請スケジュール管理術

支援制度を最大限に活用するためには、申請のタイミングや手続きの期限を把握し、計画的に行動することが大切です。特に、複数の制度を組み合わせて申請する場合は、スケジュール管理が重要になります。

効果的な申請スケジュール管理のポイント

- 年間カレンダーを作成する 1年間の主な申請期限や更新手続きをカレンダーにまとめておきましょう。特に児童扶養手当の現況届(毎年8月)、住民税非課税証明書の発行時期(6月頃)などは必ずマークしておきます。

- 通知の期限を確認する 手当の認定通知や案内が届いたら、すぐに期限を確認し、スマートフォンのカレンダーアプリなどにリマインダーを設定しましょう。1週間前にアラームがなるよう設定しておくと安心です。

- 季節ごとの申請を把握する 季節によって申請時期が決まっている制度があります。例えば:

- 春(4〜5月): 児童手当の現況届、就学援助の申請

- 夏(7〜8月): 児童扶養手当の現況届、ひとり親家庭等医療費助成の更新

- 秋(10〜11月): 公営住宅の申込み(自治体による)

- 冬(1〜2月): 保育所の申込み、学童保育の申込み

- 証明書の有効期限を管理する 所得証明書や住民票などの証明書には有効期限があります。取得した証明書の有効期限を管理表にまとめておくと、無駄な再取得を防げます。

- 「申請セット」を準備しておく よく使う証明書や書類(住民票、戸籍謄本のコピー、印鑑など)をファイルにまとめておくと、申請時にすぐに用意できます。

国民生活センターの調査によると、複数の制度を計画的に申請している家庭は、そうでない家庭に比べて平均で年間15〜20万円多く支援を受けられているという結果があります[19]。計画的な申請が家計の大きな助けになることがわかります。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

知っておきたい!申請時のよくある疑問と対処法

支援制度の申請では、様々な疑問や困りごとが生じることがあります。ここでは、申請時によくある疑問とその対処法についてご紹介します。

必要書類の準備と不足しがちな書類リスト

支援制度の申請には、様々な書類が必要です。しかし、どの書類が必要なのか、どこで取得できるのかがわからず、申請が遅れてしまうことも少なくありません。厚生労働省のデータによると、申請時に書類不足で手続きができないケースが約20%あるとされています[20]。

よく必要になる書類と取得方法

- 住民票

- 取得場所:市区町村の窓口、コンビニ(マイナンバーカード必要)

- 費用:300〜500円程度

- 注意点:世帯全員分が必要な場合と、申請者本人のみで良い場合があります。

- 所得証明書(課税証明書・非課税証明書)

- 取得場所:市区町村の窓口、コンビニ(マイナンバーカード必要)

- 費用:200〜300円程度

- 注意点:前年の所得に基づくため、1〜6月頃は前々年の証明書が必要な場合もあります。

- 戸籍謄本(全部事項証明書)

- 取得場所:本籍地の市区町村窓口

- 費用:450〜750円程度

- 注意点:離婚後に本籍を移していない場合、取得に時間がかかることがあります。

- 児童扶養手当証書(認定通知書)のコピー

- 保管場所:自宅

- 注意点:他の制度を申請する際に、児童扶養手当の受給証明として必要になることが多いです。

- 預金通帳のコピー

- 必要部分:口座名義と口座番号が確認できるページ

- 注意点:口座名義は正確に、通帳記載の通りに申請書に記入します。

不足しがちな書類とその対応

- 離婚調停中の場合の証明書類:家庭裁判所からの「調停申立受理証明書」などが必要です。

- 養育費に関する書類:公正証書のコピーなどが求められることがあります。

- 扶養義務者の課税証明書:同居の親族がいる場合、その方の収入証明が必要な場合があります。

- 在学証明書:高校生以上の子どもがいる場合に必要になることがあります。

申請前に必要書類をリストアップし、取得に時間がかかるものから順に準備していくことをおすすめします。特に戸籍謄本は本籍地が遠方の場合、郵送での取り寄せになるため、余裕を持って準備しましょう。

申請のタイミングと気をつけるべきポイント

支援制度の申請には、タイミングがとても重要です。申請が遅れると、その分の支援が受けられなくなることもあります。国民生活センターの資料によると、適切なタイミングで申請することで、年間数万円の差が生じる場合もあります[21]。

申請タイミングの基本原則

- 「申請主義」を理解する:多くの支援制度は「申請主義」です。つまり、申請した日から支給が始まり、遡って受け取ることはできません。資格を得たらすぐに申請することが大切です。

- 児童扶養手当の申請:離婚成立後すぐに申請しましょう。申請した月の翌月分から支給開始されるため、1日でも早く申請することが大切です。

- 医療費助成の申請:こちらも早めの申請が重要です。申請してから医療証が手元に届くまでにタイムラグがあるため、予防接種や定期検診の前には余裕を持って申請しましょう。

- 住宅支援の申請:公営住宅の募集は年に数回と限られています。自治体の広報やウェブサイトで募集時期を確認し、準備を整えておきましょう。

- 就労支援の申請:高等職業訓練促進給付金などは、養成機関への入学前に申請する必要があります。入学後の申請では給付対象にならないことがあるので注意が必要です。

特に重要な児童扶養手当の現況届について

児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。これは手当を継続して受け取るための大切な手続きです。厚生労働省の資料によると、現況届の提出を忘れると、11月分以降の手当が支給停止になる可能性があります[22]。

現況届の提出期間は8月1日〜31日(自治体により多少異なる場合あり)です。この期間を逃すと、手続きが複雑になったり、手当の支給が一時停止したりする場合があります。必ずカレンダーに記録し、忘れずに提出しましょう。

申請が却下されたときの対応策と再申請のコツ

申請が却下されてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。適切に対応することで、再申請が認められることもあります。総務省の行政相談データによると、却下理由の説明を受け、必要な対応をした上で再申請した場合、約30%が認められているというデータがあります[23]。

申請却下時の対応ステップ

- 却下理由を正確に確認する まずは却下理由を窓口で詳しく確認しましょう。「なぜ認められなかったのか」「どうすれば認められるのか」を具体的に聞くことが大切です。

- 不服申立ての制度を知る 行政処分に不服がある場合、「審査請求」という制度があります。通知書に記載されている期限内(通常は60日以内)に手続きを行います。

- 必要な書類を揃えて再申請する 却下理由が書類不足や記入ミスだった場合は、必要な書類を揃えて再申請します。この場合、初めての申請よりもスムーズに進むことが多いです。

- 状況の変化を待って再申請する 所得制限で却下された場合は、次年度の所得が減少する見込みがあれば、その時点で再申請することができます。

- 専門家や支援団体に相談する 複雑なケースでは、無料の法律相談や支援団体に相談するのも一つの方法です。専門家のアドバイスが大きな助けになることがあります。

再申請のコツ

- 書類は丁寧に準備する:前回の不備を踏まえ、書類はより丁寧に、漏れがないように準備します。

- 窓口担当者とのコミュニケーション:再申請時は、前回却下されたことを伝え、今回の変更点を明確に説明します。

- 別の制度も視野に入れる:一つの制度が利用できなくても、別の制度が利用できる可能性があります。選択肢を広げて考えましょう。

申請が却下されてもがっかりせず、次の手を考えましょう。一時的に認められなくても、状況の変化や別の制度の活用によって、必要な支援を受けられる可能性は十分にあります。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

同じひとり親仲間との情報共有がカギ!ペアチルで情報交換しよう

支援制度はさまざまですが、制度の活用法や申請のコツなど、実際に経験した人から得られる情報は非常に貴重です。内閣府の「ひとり親家庭の支援に関する調査」によると、同じ立場の人との情報交換がひとり親家庭の生活向上に大きく貢献しているとの結果が出ています[24]。

同じ悩みを持つ仲間と出会える「ペアチル」アプリの活用法

「ペアチル」は、ひとり親家庭専用のコミュニティアプリです。同じ立場の人たちと出会い、情報交換ができる安心安全な場所として多くのひとり親に利用されています。

ペアチルの基本機能

- 安全なコミュニティ:公的書類による本人確認を行うため、安心して利用できます。

- 非恋愛目的のつながり:同じ境遇の仲間との情報交換や悩み相談ができます。

- 地域別のコミュニティ:自分の住んでいる地域のひとり親と交流できます。

- AI相談掲示板「ペアチルの泉」:困りごとを相談すると、AIとひとり親からアドバイスがもらえます。

ペアチルで得られる支援制度の情報

ペアチルでは、同じ自治体に住むひとり親から、地域特有の支援制度について生きた情報を得ることができます。例えば:

- 「〇〇市の児童扶養手当の申請で、窓口でこう言ったらスムーズに進んだよ」

- 「△△区の公営住宅申し込みで、添付書類の〇〇が必要だったから気をつけて」

- 「□□町のひとり親向け就労支援を利用したら、資格を取るための給付金がもらえたよ」

このような実体験に基づいた情報は、しおりには載っていない貴重なものです。特に同じ自治体に住むひとり親からの情報は、地域特有の制度を活用する上で非常に役立ちます。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

先輩ひとり親の経験から学ぶ制度活用のコツ

ペアチルでは、すでに様々な支援制度を活用してきた「先輩ひとり親」の経験から学ぶことができます。彼らのリアルな体験談は、しおりには書かれていない実践的なノウハウの宝庫です。

先輩ひとり親から学べるコツの例

- 申請のタイミング:「児童扶養手当の申請は月初めにすると、その月の分から受け取れることが多いよ」

- 窓口対応のコツ:「〇〇課の窓口で相談するときは、具体的な質問を準備していくとスムーズに案内してもらえるよ」

- 書類の効率的な集め方:「同じ時期に複数の申請をするなら、住民票は一度に必要な通数をまとめて取得すると効率的だよ」

- 制度の組み合わせ方:「高等職業訓練促進給付金と母子父子寡婦福祉資金貸付金を組み合わせると、より少ない負担で資格が取れるよ」

先輩ひとり親から学ぶことで、自分自身の試行錯誤を減らし、効率的に支援制度を活用することができます。「この制度を使ってよかった」「こうすれば上手くいく」といった実体験に基づくアドバイスは非常に価値があります。

オンラインコミュニティで解決!リアルな情報交換の場

ペアチルのような安全なオンラインコミュニティは、時間や場所を選ばずに情報交換できる貴重な場です。総務省の「情報通信白書」によると、子育て世代のSNS等の利用率は80%を超え、特にひとり親の場合は情報収集や相談の重要な手段になっているというデータがあります[25]。

オンラインコミュニティの活用ポイント

- 質問は具体的に 「〇〇市に住んでいます。小学生の子どもがいるひとり親です。△△の制度について教えてください」というように、具体的な情報を含めると、的確な回答が得られやすくなります。

- 検索機能を活用する 同じような質問はすでに投稿されているかもしれません。キーワード検索を活用して、過去の投稿やQ&Aをチェックしてみましょう。

- 情報のお礼と共有を心がける 役立つ情報をもらったら感謝の気持ちを伝え、自分が得た有益な情報も積極的に共有していきましょう。情報の循環がコミュニティをより豊かにします。

- 地域別のグループに参加する 同じ地域のひとり親が集まるグループがあれば参加すると、地域特有の情報が得られます。特に自治体独自の支援制度について詳しい情報を交換できます。

- 定期的にチェックする習慣をつける 週に1回など、定期的にコミュニティをチェックする習慣をつけると、最新の情報を見逃しにくくなります。

ペアチルのようなオンラインコミュニティは、忙しいひとり親にとって「いつでもどこでも」アクセスできる情報源です。支援制度の活用法だけでなく、日々の悩みや困りごとの解決にも役立ちます。同じ立場の仲間との交流を通じて、「一人じゃない」という安心感も得られるでしょう。

まとめ 自治体の支援制度を最大限活用して、ひとり親家庭の生活を安定させよう

この記事では、「ひとり親家庭のしおり」の活用方法や、支援制度を効率的に申請するためのコツについてご紹介しました。最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。

- 「ひとり親家庭のしおり」は支援制度の情報が詰まった貴重な資料です。自治体のウェブサイトからダウンロードしたり、窓口で入手したりして、必ず手元に置いておきましょう。

- しおりを効率的に読むことが大切です。すべてを一度に読む必要はありません。目次から自分に必要な部分を優先的に読み、大切なポイントをメモしておきましょう。

- AIツールを活用すれば、短時間でしおりの内容を理解できます。Google AI Studioなどの無料ツールを使って、必要な情報を素早く見つけ出しましょう。

- 申請のタイミングが重要です。多くの制度は「申請主義」のため、資格を得たらすぐに申請することで、より多くの支援を受けられます。

- 申請書類は丁寧に準備しましょう。必要な証明書を事前に確認し、記入例を参考に正確に記入することが大切です。

- 窓口での相談を活用しましょう。担当者に積極的に質問することで、しおりには載っていない情報や、制度の組み合わせ方のコツを知ることができます。

- 同じひとり親仲間との情報交換が非常に価値があります。ペアチルのようなコミュニティを活用して、実践的な情報を共有しましょう。

ひとり親家庭のみなさんは、子育てと仕事の両立でいそがしい毎日を送っていることと思います。だからこそ、利用できる支援制度は最大限活用して、少しでも生活を楽にすることが大切です。

この記事が、あなたとお子さんの幸せな暮らしのためのヒントになれば幸いです。ペアチルコミュニティでは、同じ立場の仲間があなたの経験や知恵を待っています。みなさんで情報を共有し、お互いに支え合っていきましょう。

参考文献

[1] 東京都福祉保健局. (2024). 「東京都ひとり親家庭サポートガイド」.

[2] 厚生労働省. (2024). 「ひとり親家庭の支援について」.

[3] 厚生労働省. (2022). 「令和2年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」.

[11] 総務省統計局. (2022). 「社会生活基本調査」.

[12] 国土交通省. (2023). 「住宅市場動向調査」.

[13] 厚生労働省. (2024). 「児童扶養手当制度について」.

[14] 総務省. (2023). 「令和5年版情報通信白書」.

[15] 総務省. (2024). 「地方公共団体のオープンデータ取組状況」.

[16] 厚生労働省. (2023). 「ひとり親家庭の支援施策の利用状況に関する調査研究」.

[17] 厚生労働省. (2023). 「児童扶養手当の手続きに関する実態調査」.

[18] 総務省. (2023). 「行政相談における各種相談内容の分析」.

[19] 国民生活センター. (2023). 「社会保障給付の活用に関する調査」.

[20] 厚生労働省. (2023). 「社会保障給付の申請手続きに関する実態調査」.

[21] 国民生活センター. (2024). 「ひとり親家庭の支援制度利用に関する調査」.

[22] 厚生労働省. (2024). 「児童扶養手当の現況届について」.

[23] 総務省. (2023). 「行政相談データベース・分析」.

[24] 内閣府. (2023). 「ひとり親家庭の支援に関する調査」.

[25] 総務省. (2024). 「令和6年版情報通信白書」.

すべてのコラム

-

コラム

2024.09.19

シングルマザーの生活や仕事を支える66の手当と支援制度を徹底解説!保存して見返そう!

シングルマザーの皆さん、日々の子育てや生活に不安や悩みを抱えていませんか?実はシングルマザーの生活を支える支援制度

-

コラム

2023.10.19

子連れ再婚した元シングルマザーが語る「シングルマザーの再婚成功のための完全ガイド」

こんにちは!元旦那の不倫がきっかけで当時6歳と3歳の子供2人を連れて離婚しました元サレ妻華子です。 私自身、元旦

-

コラム

2023.10.08

【体験談】資格・学歴なし専業主婦のまま離婚して無職危機!?一念発起していろいろと資格を取得したら生活が変わりました

みなさん初めまして!シングルマザーになってから早4年、5歳の子供を育てるぽんたです! 突然ですが、みなさ

-

コラム

2023.09.11

【実体験】ひとり親にとって資格は必要?私のケースや資格取得支援制度4つおすすめの資格7選を紹介!

こんにちは!現在離婚調停中の0歳児を育てるシンママ予備軍の「はのたる」です。 みなさんは現在のご自身の働き方に満

-

コラム

2023.08.14

【体験談】養育費以外で請求可能な特別費用を徹底解説!習い事の費用も?その相場と義務について

こんにちは。元旦那の不倫がきっかけで当時6歳と3歳の子供2人を連れて離婚しました元サレ妻華子です。 離婚

-

コラム

2026.01.14

あなたの隣に住む子どもが、経済的理由でスポーツを諦めているかもしれない|神奈川発「フットサルdeチェンジ」の挑戦

「本当はサッカーをやりたかった。でも、お母さんに言えなかった」 これは、あるひとり親家庭で育った男性の言葉です。

-

コラム

2025.12.04

「何かを得ると何かを失う」5歳児を育てながら転職成功したシングルマザーが語る、やりがいと子育ての優先順位の決め方

こんにちは!ペアチル代表理事の南です。 「転職したいけど、子どもがいると条件が厳しくて…」 「やりがいと子

-

サービス・団体の紹介

2025.09.17

無料どころか2万円もらえる!シングルマザーが安心して挑戦できる介護職への道-株式会社CLACKのジョブトランジットのご紹介-

今日は、シングルマザーのみなさんに、ちょっと驚きの転職支援プログラムをご紹介したいと思います。 「転職した

-

コラム

2025.08.25

夫婦仲が悪いまま我慢すべき?シングルマザー経験者が語る離婚の判断基準と子どもへの影響・改善策

夫婦の仲が悪いと感じた時、ふと「このまま離婚してしまおうか」と悩む人は少なくないはず。しかし、その時に子どものことを思

-

コラム

2025.08.25

シングルマザーだからって夢諦めるの?年子2人育てるシングルマザーの私が思う正解と生き方

シングルマザーのみなさん、いつもお疲れ様です。シングルマザーって大変ですよね。いや?私自身が結構「シングルマザーって大

-

コラム

2025.08.25

シングルマザーが実践!夏休みの家事地獄から抜け出す時短テクと親子時間の作り方。手間を減らす工夫と楽しむポイントを伝授!

夏休みが始まると、家事の量も子どものお世話も一気に増えて「気がつけば1日が終わっている…」という日々に。 現役シ

-

コラム

2025.08.25

シングルマザーと結婚する「本当の」メリットとデメリットを解説。経験者が語る再婚の本音と幸せな家庭を築くためのアドバイス

シングルマザーと話していると、よく話題になります。「私たち、再婚できる?」と。私はそんな雑談の時間が大好きなのですが、

-

コラム

2025.07.28

シングルマザーに友達がいない理由5つと孤独を解消する出会い方!居酒屋からアプリまで実体験で紹介

シングルマザーとして奮闘する中で、ふと孤独を感じる瞬間はありませんか?「友達がいないのは、私だけ?」と不安に思うかもし

-

コラム

2025.07.28

シングルマザーになるメリット7選!夫のお世話・夫婦喧嘩から解放されて幸せになった2児の母の実体験

離婚を考えたとき、「シングルマザーになったら、今よりもっと大変になるのでは…」と、未来への不安でいっぱいになっていませ

-

コラム

2025.06.18

母子家庭の方が金持ち?支援制度フル活用×副業×投資で実現する経済的自由への一歩を解説

「母子家庭は経済的に厳しい」。そんなイメージを覆し、実際に経済的な豊かさを実現している家庭も少なくありません。

-

コラム

2025.06.18

シングルマザーが可愛いと言われる5つの理由!精神的な強さと母性が生む魅力で自信を取り戻す具体的方法

前の恋で傷ついてしまったからこそ、シングルマザーだからって、可愛さを諦めていませんか?「私のことなんて誰も可愛いって思

-

コラム

2025.06.18

シングルマザーの性格がきついは誤解!経済困窮と育児疲労が生む心理的負担と今すぐできる対処法を解説

「シングルマザーは性格がきつい」という言葉を聞いたことはありませんか?あるいは、あなた自身がそう感じたり、言われたりし