コラム

2023.08.14

【体験談】養育費以外で請求可能な特別費用を徹底解説!習い事の費用も?その相場と義務について

こんにちは。元旦那の不倫がきっかけで当時6歳と3歳の子供2人を連れて離婚しました元サレ妻華子です。

離婚となると悩みの一つとなるのが金銭面の不安です。

自分の収入だけで子供を大学にまで通わせることができるのか…歯科矯正をさせてあげたいけど費用がかかりすぎるから今の経済状況では厳しい…。

そんなひとり親の方が、養育費以外にも、元配偶者に請求できる「特別費用」があることをご存知でしたか?

今回は養育費以外でも元配偶者に請求できる特別費用について解説していきます。

私の体験談になりますが、実際に特別費用調停の様子も紹介します。

是非参考にしていただいて、子供のための特別費用をしっかりと請求しましょう。

目次

特別費用とは?その定義と法的な意味

特別費用というのは「養育費の合意時に予定していなかった急にかかる子供の費用」のことを示します。

養育費の合意時に予定していなかった費用なので養育費のような算定表も相場もありませんが、家庭裁判所による調停では婚姻費用や養育費と同じようにお互いの収入から割合を決めます。

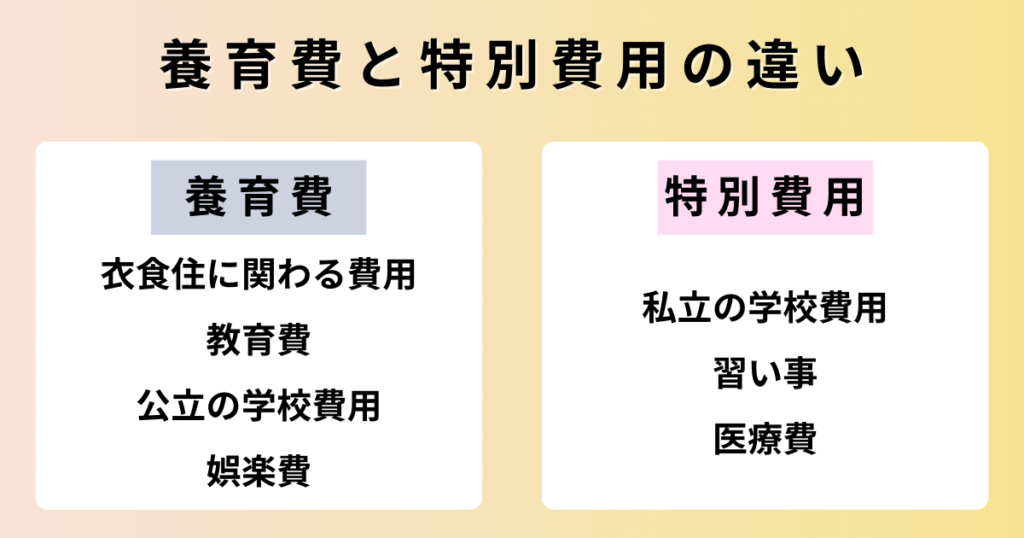

特別費用と養育費の違い

養育費は法務省のHPにも記載がある通り、子供が経済的、社会的に自立するまでに要する費用のことを示しています。

家庭裁判所では養育費に含まれるものは衣食住、教育費、医療費と考えられています。

この養育費の支払義務は生活保持義務とされており、例え養育費を支払う側が自己破産したとしてもこの支払義務がなくなることはありません。

ただし、支払う側が生活保護を受けた場合は「最低限度の生活費」の中に養育費は想定されていないので養育費を受け取ることは難しくなり、支払義務も外れてしまいます。

一方特別費用は「養育費に含まれない想定外の支出」のことを示しています。

養育費の算定表で考慮されているものは「子供の人数」と「子供の年齢」と「お互いの収入」です。

この養育費の算定表に特別な事情は含まれておらず、一般的な諸経費と一般的な教育費として公立高校までの学費や諸経費が計算されています。

つまり、特別費用は私立中学、私立高校、大学の学費、養育費の想定からはずれてしまった医療費、入院費等を示しています。

養育費との違いとしてこの特別費用は生活保持義務による支払義務がありません。

特別費用の種類

特別費用で請求できるとされているものは家庭裁判所での調停で入れた文言と和解で入れた文言で異なってきます。

家庭裁判所で入れた文言だと一般的に想定される範囲のものになります。

家庭裁判所で特別費用だと判断されるものは主に私立中学、私立高校、大学の入学金と学費、歯列矯正、病気や怪我による入院費、治療費となります。

和解で入れた文言だと幅が広く、習い事の月謝、塾の月謝、塾の夏期講習、留学費用、誕生日プレゼントなどを含めたという方もいらっしゃいます。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

特別費用の具体的な請求例とその方法

特別費用の請求はまず、調停調書や公正証書に「特別費用は別途協議」という文言が入っていることが第一条件となります。

この「特別費用は別途協議」という文言が入っていないと特別費用に対して支払義務がないと法律上判断されてしまいます。

特別費用は調停でしかいれられない?

特別費用は調停調書や公正証書でいれられます。

この文言は離婚後でもいれられます。

ただ、特別費用はあくまでも養育費と違い、文言がない状態だと支払義務が発生しないものになります。

なので特別費用は相手の合意があることが前提とされます。

審判や裁判となった場合、「特別費用は別途協議」という文言はいれられるケースは少ない傾向にあります。(実際審判でもいれられた人はいるので裁判官判断となる)

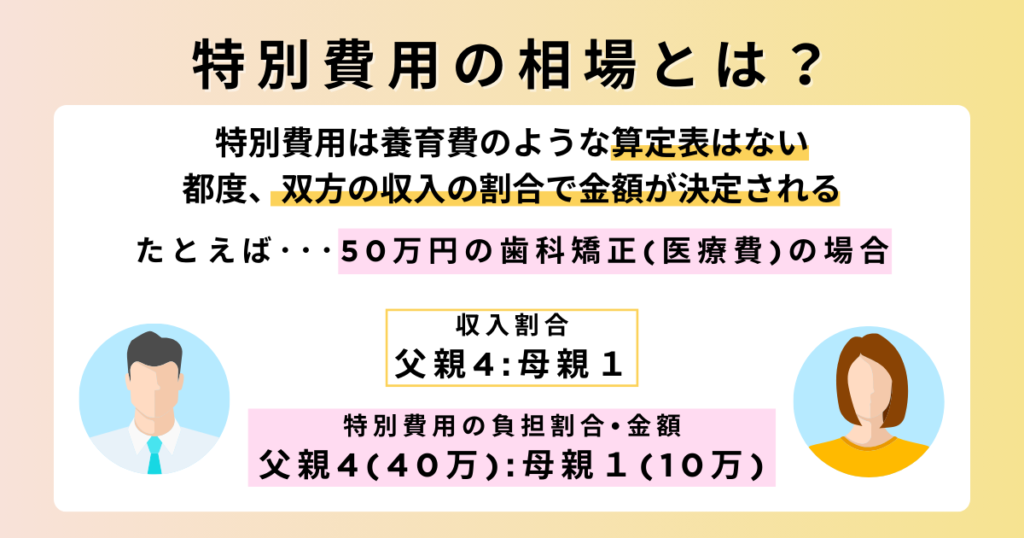

特別費用の相場はあるの?

特別費用の相場はありません。

先ほどの特別費用と養育費の違いでも記載した通り、養育費はお互いの収入と子供の年齢、子供の人数を見て算定表と照らし合わせます。

ですが、特別費用は金額が決まっておらず、一時的に発生した急な出費になるので算定表がありません。

特別費用の場合、双方の収入や家庭の事情を考慮し、特別費用に対して負担割合を決めるという事になります。

特別費用が払われなかったら?

まず最初に「特別費用は別途協議」と記載がある通り、元配偶者と特別費用の支払いの割合に対して話し合います。

話し合いが難航したり、相手から返答がなかった場合、負担割合を決めるために家庭裁判所で調停申立となります。

そこで特別費用に対する割合が決まりますが、養育費同様払われなかった場合は強制執行という流れになります。

ここで注意点なのですが、実は特別費用の調停というのは家庭裁判所によってはあまり例がないこともあります。

なので、主に「養育費調停」「特別費用調停」「親族間紛争調停」の3つのどれかに分類されます。

「養育費調停」「特別費用調停」だと審判付きの調停になるので強制執行権利がつけられますが、「親族間紛争調停」だと審判がつかず、調停は話し合いだけになり強制執行権利もつきません。

なので家庭裁判所に申立する場合は必ず事務員さんに確認してから申立してください。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

特別費用調停の実際のケース

大阪高裁平成18年12月28日

・妻と夫が別居

・妻が子を監護養育

・子らの骨折の治療費、歯の矯正治療費、眼鏡代など約26万円が必要となった

大阪高裁の判断

・確定申告書の医療費控除欄に記載の金額を分担すべき医療費と認定

・標準的医療費を超える部分(分担すべき医療費との差額)約5万9000円について基礎収入の割合に応じて分担

歯科矯正の特別費用調停

これは私の体験談になるのですが、私は離婚時の公正証書で特別費用別途協議の文言を入れていませんでした。

ですが、養育費未払いが続き、元旦那への信用が地に落ちたので、強制執行でがんじがらめにしなきゃダメだと思い、養育費調停申立時にこの文言を入れてもらえるよう主張しました。

私の事を知っている方はご存知だと思いますが、子供のためにお金を喜んで出す人ではありません。

もちろん特別費用別途協議の文言を入れるどころか、私が養育費調停申立してるにも関わらず、大幅の減額と養育費支払い期限を15歳までにしてくれと主張してきました。

更に払っていない養育費を返金しろとまで主張してくる事態に。

元旦那の主張は通りませんでしたが、特別費用の文言も断固拒否の状態。

調停員さんも「特別費用にそんなにこだわる人っていないのよね。当事者間で協議するかしないかだけだから…元旦那さんも払うって言ってるし…」

と、苦笑いでしたが私は元旦那の事を1mmも信じていないのでこの主張を曲げませんでした。

ここで捨て駒として「住所、勤務先に変更があった場合通知する」という通知義務の文言をいれない代わりに特別費用別途協議の文言をいれるよう交渉しました。

恐らく元旦那は調停員の言葉を信じ、別途協議しなければいいと思って了承したのだと思います。

通知義務の文言を入れて違反としても何の罰もないし、強制力もない。

住所、勤務先が変更になったとしても追う方法は知っていたので、通知義務は交渉材料として使った方がいいと判断しました。

そして、和解でこの文言を入れる事ができました。

養育費調停が終わり、次男の歯科矯正の費用の事を元旦那にLINEした所、案の定「調停調書が届いていない」「まだ届かない」と1ヶ月以上のらりくらりと話を避けられて協議の姿勢が見えませんでした。

そこで、この文言通りに別途協議をしたけど、協議ができなかったという事で再度調停申立をしました。

調停1回目、元旦那は家庭裁判所からの連絡も無視。

即座に出頭勧告が出され、2回目から来ました。

その時に元旦那は「子供の歯並びが悪いのは監護者の責任なので支払う義務がない」という主張でした。

調停員さんも呆れていましたが、私は次回期日に「歯並びは監護者の責任ではない」という証拠を揃えなきゃいけない事になりました。

そして、家庭裁判所の裁判官の心象も開示され、結果的に和解という形で終結しました。

「令和3年9月10日に成立した調停の調停条約第1項自体に強制力はありません。調停条約第1項では支払う意思があるという事を法的に解釈するので、今回特別費用別途協議における調停を行いました」と、裁判官は言いました。

つまり、「特別費用別途協議」という文言自体には強制力は現時点でありません。

なので弁護士も調停員も「協議しかできない」と言うのです。

ただ、この文言で大事な部分は「支払う意思がある」と、法的解釈をされるところです。

前述では特別費用の算定はないと書きました。これは「決まっていない金額だからです。

「決まっている金額」だと調停で割合分担の計算ができ、支払う意思があると法的解釈されて支払義務になり、「支払い期日」をつけることができるので強制執行権利がつくことになるのです。

この調停調書での「2」なのですが、これはまだ治療が未完了だったため「支払い割合」と「期日」は決まっていますが「金額」が決まっていなかったため、強制執行権利をつけることができず、支払われなかったら再度特別費用調停申立をして強制執行権利をつけなければいけないとされました。

順を追ってひとつひとつやっていけば特別費用は相手が拒否しても養育費と同じく強制執行付きの支払義務があるものと見做されます。

ただ、注意しなければいけないのが順を追わなければ調停不成立となってしまうものでもあります。

特別費用別途協議という文言の通り、大事なのは「協議を試みたけど、できなかったから仕方なく調停申立をした」という背景です。

この特別費用調停ですが、相手が「かかる費用の事を知らなかった」となると協議がされていないと判断され、不成立になってしまいます。

「知らない」って言ったもん勝ちのように思えますが、裁判所というのは証拠を重んじます。

「協議を試みた」という証拠があればいいのです。

例えばLINEで特別費用の事を送ったけど未読のまま…これでは証拠になりません。

既読であれば返信がなくても「知らない」は無理があります。

手紙、ハガキで郵送だと見たかどうかがわかりません。

ですが、本人限定受取郵便等の配達が証明される郵便であれば証拠になります。

少し手間がかかりますが、このアクションを起こさないと不成立になってしまう可能性が高いので気をつけてください。

「一人じゃないよ」同じ悩みを持つひとり親の方と今すぐつながれ、本人確認必須の無料アプリ(2,400名程度が利用中) >>

扶養料とは

扶養料とは生活保持義務を前提として計算される養育費や特別費用とは異なる非監護親に請求可能な費用のことです。

民法第877条1項で直系血族や兄弟姉妹は、互いを扶養する義務があると定めています。

これを扶養義務という言葉で呼ばれ、扶養義務者は被扶養義務者に対して生活費を支払う義務があるとされています。

この生活費のことを扶養料としています。

この扶養料ですが、馴染みがないように思えますが実は婚姻費と同じ仕組みです。

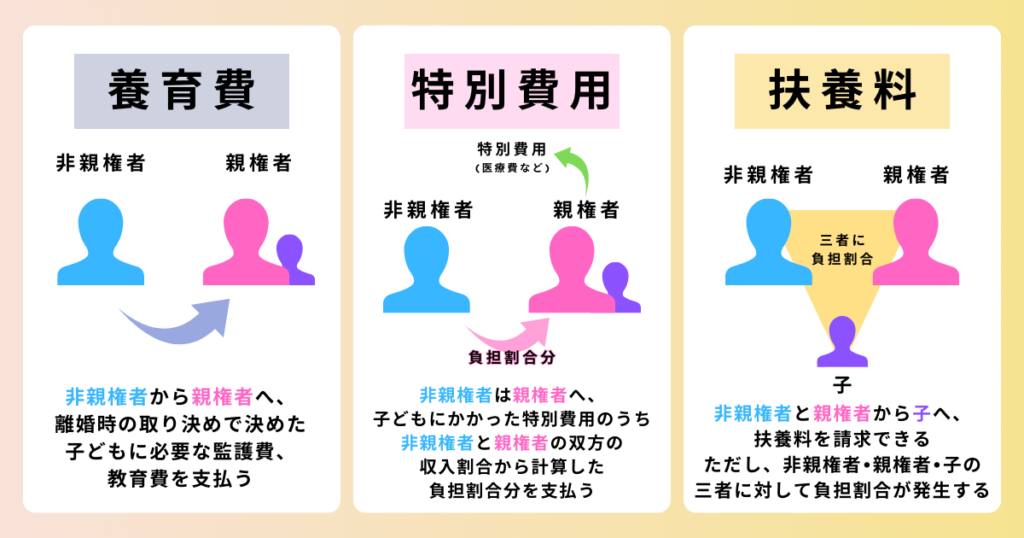

養育費、特別費用、扶養料の違い

養育費は夫婦間の離婚時において子供の監護養育費を父母間で分担する金額のことです。

養育費は扶養義務に基づいて監護親が非監護親に請求するもので離婚した夫婦間で取り決めを行います。

特別費用は養育費の算定で計算されていない一時的に発生した特別な費用のことです。

特別費用も養育費と同じ支払義務に基づき、監護親が非監護親に請求するものですが、養育費と違うのは特別費用に対してお互いの同意がなければ法律上、支払義務が発生しないものになります。

扶養料は養育費のような支払義務ではなく、生活保持義務に基づいて扶養権利者が扶養義務者に請求するもので、夫婦間、親子間、兄弟間が対象となります。

養育費や特別費用の請求と異なり、扶養義務者は数人になることもあります。

今回は子供から親へと扶養料を請求するという想定なので、扶養権利者は子供となります。

そして、扶養義務者は両親です。

養育費は監護親が非監護親に請求するものですが、扶養料の場合、子供と両親の3人で生活に必要な金額の割合を決めるものになります。

この場合、子供がバイトをしていればバイト代の支出なども割合の計算に含めます。

養育費と扶養料は同時に請求できる?

法律上、養育費と扶養料は同時に請求は可能です。

ただ、養育費と扶養料を同時に請求できる可能性は低いです。(請求できたケースもあります)

多くの場合、養育費と扶養料が別になるのではなく、養育費増額、養育費の期間延長という形に収まります。

調停で多いのは養育費が20歳までとされているが大学に進学しているため、20歳を過ぎてから子が両親に対して扶養料の支払いを求めるというケースが多いです。

扶養料はどうやって請求する?

扶養料は扶養権利者が扶養義務者に請求するものなので、主に子から親に請求する事になります。

養育費や特別費用と違い、子から親、兄弟間となるので扶養義務者が複数となることが多いです。

養育費や特別費用と同じく、扶養権利者と扶養義務者が話し合い、折り合いがつかなかった場合は家庭裁判所で調停となります。

この扶養料請求の多くは大学費用で調停となることが多く、子と両親の3人の収支を基盤にして割合を算出します。

まとめ

今回解説した特別費用は弁護士をつけずに自分で家庭裁判所で調停ができるものです。

子供にかかる費用というのは時に予想していなかった金額が出ていってしまうこともあります。

また、離婚したら子供に不自由させてしまうかもしれない、子供の選択肢を狭めてしまうかもしれないと思う人も多いと思います。

実際私もそう思っていました。

ですが、必ずしもそうではありません。

今回解説した特別費用も「特別費用別途協議」の文言を入れられなかったからと諦めるのではなく、「特別費用」としてではなく「養育費増額」という手段もあり、実際にそれで増額になった判例もあります。

法律は時に無情です。

それで諦めるのではなく、方法を探すこともひとつの手です。

是非子供たちにとってはもちろんのこと、ご自身にとって一番最適な選択肢を考えてみてください。

全国の似た境遇のひとり親と繋がれ、子育てや趣味などについて気軽にトークできるアプリ「ペアチル」もぜひご利用ください。すべての機能が無償なため、お守りがわりにお使いください(^ ^)

すべてのコラム

-

コラム

2024.09.19

シングルマザーの生活や仕事を支える66の手当と支援制度を徹底解説!保存して見返そう!

シングルマザーの皆さん、日々の子育てや生活に不安や悩みを抱えていませんか?実はシングルマザーの生活を支える支援制度

-

コラム

2023.10.19

子連れ再婚した元シングルマザーが語る「シングルマザーの再婚成功のための完全ガイド」

こんにちは!元旦那の不倫がきっかけで当時6歳と3歳の子供2人を連れて離婚しました元サレ妻華子です。 私自身、元旦

-

コラム

2023.10.08

【体験談】資格・学歴なし専業主婦のまま離婚して無職危機!?一念発起していろいろと資格を取得したら生活が変わりました

みなさん初めまして!シングルマザーになってから早4年、5歳の子供を育てるぽんたです! 突然ですが、みなさ

-

コラム

2023.09.11

【実体験】ひとり親にとって資格は必要?私のケースや資格取得支援制度4つおすすめの資格7選を紹介!

こんにちは!現在離婚調停中の0歳児を育てるシンママ予備軍の「はのたる」です。 みなさんは現在のご自身の働き方に満

-

コラム

2023.08.14

【体験談】養育費以外で請求可能な特別費用を徹底解説!習い事の費用も?その相場と義務について

こんにちは。元旦那の不倫がきっかけで当時6歳と3歳の子供2人を連れて離婚しました元サレ妻華子です。 離婚

-

サービス・団体の紹介

2025.09.17

無料どころか2万円もらえる!シングルマザーが安心して挑戦できる介護職への道-株式会社CLACKのジョブトランジットのご紹介-

今日は、シングルマザーのみなさんに、ちょっと驚きの転職支援プログラムをご紹介したいと思います。 「転職した

-

コラム

2025.08.25

夫婦仲が悪いまま我慢すべき?シングルマザー経験者が語る離婚の判断基準と子どもへの影響・改善策

夫婦の仲が悪いと感じた時、ふと「このまま離婚してしまおうか」と悩む人は少なくないはず。しかし、その時に子どものことを思

-

コラム

2025.08.25

シングルマザーだからって夢諦めるの?年子2人育てるシングルマザーの私が思う正解と生き方

シングルマザーのみなさん、いつもお疲れ様です。シングルマザーって大変ですよね。いや?私自身が結構「シングルマザーって大

-

コラム

2025.08.25

シングルマザーが実践!夏休みの家事地獄から抜け出す時短テクと親子時間の作り方。手間を減らす工夫と楽しむポイントを伝授!

夏休みが始まると、家事の量も子どものお世話も一気に増えて「気がつけば1日が終わっている…」という日々に。 現役シ

-

コラム

2025.08.25

シングルマザーと結婚する「本当の」メリットとデメリットを解説。経験者が語る再婚の本音と幸せな家庭を築くためのアドバイス

シングルマザーと話していると、よく話題になります。「私たち、再婚できる?」と。私はそんな雑談の時間が大好きなのですが、

-

コラム

2025.07.28

シングルマザーに友達がいない理由5つと孤独を解消する出会い方!居酒屋からアプリまで実体験で紹介

シングルマザーとして奮闘する中で、ふと孤独を感じる瞬間はありませんか?「友達がいないのは、私だけ?」と不安に思うかもし

-

コラム

2025.07.28

シングルマザーになるメリット7選!夫のお世話・夫婦喧嘩から解放されて幸せになった2児の母の実体験

離婚を考えたとき、「シングルマザーになったら、今よりもっと大変になるのでは…」と、未来への不安でいっぱいになっていませ

-

コラム

2025.06.18

母子家庭の方が金持ち?支援制度フル活用×副業×投資で実現する経済的自由への一歩を解説

「母子家庭は経済的に厳しい」。そんなイメージを覆し、実際に経済的な豊かさを実現している家庭も少なくありません。

-

コラム

2025.06.18

シングルマザーが可愛いと言われる5つの理由!精神的な強さと母性が生む魅力で自信を取り戻す具体的方法

前の恋で傷ついてしまったからこそ、シングルマザーだからって、可愛さを諦めていませんか?「私のことなんて誰も可愛いって思

-

コラム

2025.06.18

シングルマザーの性格がきついは誤解!経済困窮と育児疲労が生む心理的負担と今すぐできる対処法を解説

「シングルマザーは性格がきつい」という言葉を聞いたことはありませんか?あるいは、あなた自身がそう感じたり、言われたりし

-

サービス・団体の紹介

2025.05.22

塾選びに迷うひとり親必読!スタディチェーンで我が子に最適な教室を見つける完全ガイド【費用・口コミ活用術】徹底解説!

今日は、ひとり親の塾選びについて、ちょっと違った角度からお話ししたいと思います。 「子どもに良い塾を選んであ

-

コラム

2025.05.15

【心の休息】シングルマザーが一人になりたい時の正直な気持ちと5つの効果的な対処法!罪悪感は不要です。

仕事、育児、家事…一人で何役もこなすシングルマザーは、常に時間に追われ、心身ともに疲弊している方も多いのではないでしょ